«Der Ernstfall ist in der Schweiz ein Mythos»

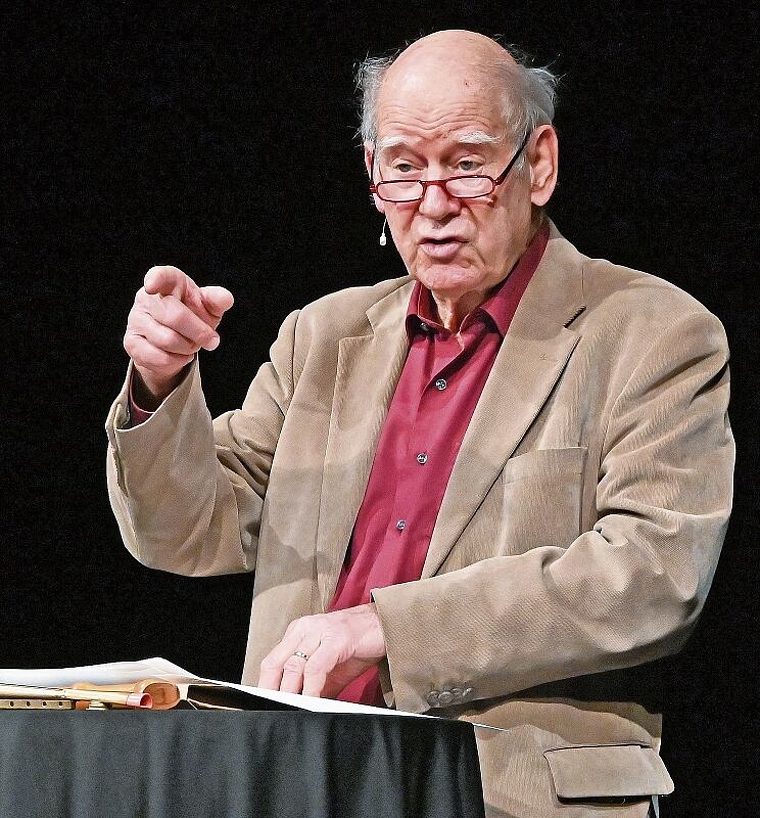

Franz Hohler trat am Mittwochabend in der Alten Kirche auf. Die Limmatwelle hat im Vorfeld mit ihm gesprochen über Corona und Tschernobyl, sein Lebenswerk und das Groteske.

Franz Hohler, Sie treten in Würenlos auf. In Ihrer langen Karriere waren Sie wohl an Tausenden kleinen Orten im Mittelland. Auch schon in Würenlos? Franz Hohler: Ja, ich glaube, ich war auch schon in Würenlos, und ich denke, dass das schon damals vom Kulturkreis organisiert worden war. Konkrete Geschichten habe ich nicht, auch wenn ich jetzt gerne erzählen würde, ja, das war damals, als doch das Licht ausgegangen ist und wir die Lesung im Dunkeln abhalten mussten. Aber Würenlos könnte man gut mit Würenlingen verwechseln.

Das passiert vielen. In Würenlingen ist das Paul-Scherrer-Institut. Wobei, war nicht Emma Kunz in Würenlos?

Genau, in Würenlos steht das Emma-Kunz-Zentrum. Das habe ich einmal besucht. Ich finde das schön, wenn man denkt, ah, Würenlos, das ist doch der Ort, an dem Emma Kunz gewirkt hat. Es freut mich immer, wenn es jemandem aus der Kultur gelungen ist, so ein Aushängeschild, ein Wahrzeichen eines Ortes zu werden.

Die aktuelle Situation für Künstler und Künstlerinnen ist sehr speziell. Wie haben Sie das Auftreten seit der Pandemie erlebt? Am Anfang war es ziemlich gewöhnungsbedürftig. Auch nachdem man im letzten Frühling wieder auftreten durfte und ich auf der Bühne der Einzige ohne Maske war. Inzwischen ist es eine neue Form der Normalität geworden. Ich sehe, dass es immer noch viele Leute gibt, die gerne kommen. Ich höre aber von Veranstaltern, dass es schwierig geworden sei, Publikum zu finden für Anlässe mit weniger bekannten Künstlern. Wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehe, sind wir manchmal zu zweit und haben so etwas wie eine Privatvorstellung. Wir haben uns kürzlich den Film über den Ausbrecherkönig Walter Stürm angesehen, und auch da waren wir fast alleine. Beim Verlassen des Kinos hatte es aber eine lange Schlange für die Kontrolle der Covid-Zertifikate. Alle wollten den neuen James-Bond-Film schauen. Beim Mainstream geht es noch, aber die weniger bekannten Dinge haben es schwer.

Es trifft am Ende meistens diejenigen, die es sowieso schon am schwersten haben. Natürlich. Auch für die Jungen ist es sehr hart, für jene, die eben erst ein neues Stück oder Programm entwickelt haben und damit unter die Leute wollen. Gerade jetzt mit der Omikron-Welle – wir hören von 30000 Infektionen pro Tag. Das ist dann schon ein Gewitter, bei dem man lieber ein bisschen daheim bleiben würde, bis es wieder vorbei ist. Die jetzige Welle hat etwas sehr Prohibitives für den Ausgang. Ich habe selber aber keine Bedenken, ich bin doppelt geimpft und geboostert und für etwas soll das ja nützen (lacht).

Wir reden aktuell gemeinhin davon, wir würden in «denkwürdigen Zeiten» leben. Wie nehmen Sie das wahr als altgedienter Chronist des Schweizer Polit- und Gesellschaftsgeschehens, der schon so manch anderes erlebt hat? Ich empfinde das als echte Katastrophenerfahrung, wie wir sie selten hatten. Es hat mich an Tschernobyl 1986 erinnert, als sich der radioaktive Fallout nach Westen bewegt hat, in Richtung Deutschland und Schweiz, und es eine grosse Verunsicherung darüber gegeben hatte, was nun zu tun sei und wie ernst man das nehmen sollte; und der Fallout war damals beträchtlich. Damals wurde bei uns eher beschwichtigt, während man die Salate in Konstanz schon nicht mehr verkaufen durfte. Und es ist heute wieder so, dass man in Deutschland besorgter ist als bei uns. Die Schweiz probiert, einen Mittelweg zu finden zwischen Normalität und Katastrophe. Ich hatte schon bei Tschernobyl das Gefühl, dass wir die Lage zu wenig ernst nehmen. Der Ernstfall ist in der Schweiz ein Mythos. Die Schweizer Armee probt ständig den Ernstfall, der in dieser Form nie eintritt, und wenn ein Ernstfall in einer anderen Form eintritt, probieren wir, so lange wie möglich so zu tun, als ob es keiner wäre.

Das St. Galler Tagblatt fabulierte kürzlich, bezugnehmend auf die afro-amerikanische Dichterin Amanda Gorman, die die Inauguration von Joe Biden begleitet hat, wie das wäre, wenn die Schweiz so etwas wie einen Parlamentspoeten hätte. Dabei wurden Sie ins Spiel gebracht. Ob ich das dann wollen würde, wäre eine andere Frage.

Könnten Sie sich das denn vorstellen? (überlegt lange) Diese Rolle hat man, ob man will oder nicht. Die Frage ist, ob und wie sie wahrgenommen wird. Ich fände es aber nicht unbedingt wünschenswert, im Parlament aufzutreten, wenn man sieht, wie schlecht sich die Parlamentarier gegenseitig zuhören und Zeitung lesen, während jemand spricht. Den «Weltuntergang» habe ich in einer Kurzfassung einmal in der «SRF Arena» vorgetragen. Aber auf gewisse Weise ist das inkompatibel mit der Diskussion, die danach folgt. Ich habe eine Zeit lang regelmässig Fernsehsatire gemacht. Diese Sendung endete dann in einem Eklat, weil ich das Lied «Der Dienstverweigerer» singen wollte, und obwohl es schon aufgezeichnet war, hiess es, das könne man nicht senden. Ein Text, den ich übrigens auch in dieser Tour vortrage.

Ihre aktuelle Tour ist Ihrem Lebenswerk gewidmet. Wie aktuell kann man ein das – sehr politische – Lebenswerk umspannendes Programm gestalten? Ich beginne mit einem Coronatext, den ich immer aktualisiere und auf die gegenwärtige Situation beziehe. Ich schaue aber auch, dass gerade die älteren Texte, die ich vorlese, einen Bezug haben zu dem, was jetzt gerade passiert. Ich trage zum Beispiel den «Weltuntergang» vor. Darin kommt das ganze Szenario der Erderwärmung bereits vor. Dieser Text stammt aus dem Jahr 1973. Es war damals alles schon bekannt. Ich hatte den Text geschrieben als Reaktion auf meine Lektüre von «Die Grenzen des Wachstums» des «Club of Rome». Dort wurde vorgezeichnet, mit was wir uns heute konfrontiert sehen: dem Klimawandel. In einem anderen Text von mir begebe ich mich auf eine Wanderung und treffe plötzlich auf Flüchtlinge, die über einen Bergsee auf mich zukommen. Das Programm ist eine Mischung aus Groteskem, Surrealem und Realem. Damit habe ich mein Leben lang immer gespielt, das zieht sich durch meine ganze Arbeit.

In einem Artikel in der WOZ haben Sie kürzlich geschrieben, Nonsens sei «Ordnungskritik». Was ist denn die Sprengkraft des Grotesken und des Nonsens? Sprengkraft ist vielleicht ein bisschen viel verlangt von literarischen Texten, aber es geht schon darum, die Leute ein wenig aus der sicheren Welt oder eher dem sicheren Denken herauszuholen mit Geschichten, die nicht aufgehen, die eine ganz andere Realität abbilden. Auch das Absurdeste hat immer mit der Realität zu tun, ist eine Nabelschnur zur Realität. Ich habe gerne auch spielerische Dinge gemacht, ich liebe das Spiel mit der Fantasie, das Spiel mit dem, was eben nicht existiert in der «sogenannten» Wirklichkeit.

Ein weiterer Text, der in einem Programm zu Ihrem Lebenswerk zwangsläufig vorkommen muss, ist das «Totemügerli». Wie ist das, wenn man denselben Text jahrzehntelang wohl Tausende Male vorträgt? Wie altert so ein Text? Entfremdet man sich davon?

Komischerweise trage ich das «Totemügerli» immer noch gerne vor und entdecke für mich selber auch immer wieder andere Stimmungsnuancen. Es kommt immer drauf an, wo ich es vortrage. Ich habe es auch schon in SAC-Hütten vorgetragen und dann gesagt, gut, aber wenn ich das Berndeutsche vortrage, lassen wir nur noch Kerzen brennen, und plötzlich wird das zu dieser Gespenstergeschichte – die es ja neben der Wortspielerei auch ist. An anderen Orten hingegen tritt das Wortspielerische stärker in den Vordergrund. Tatsächlich ist es mir noch nie verleidet. Sagen wir es so: Ich will es nicht jeden Tag vortragen, aber bei einer Lesung aus meinem Gesamtwerk – in der Schweiz – gehört das dazu. Käme es nicht vor, würden die Leute es vermissen. Und solange es mir Spass macht, erzähle ich diese Geschichte. Eben. Nonsens.